それぞれの花を抱いて~風の丘のキャリアプラン~

- kazenooka

- 2025年10月4日

- 読了時間: 3分

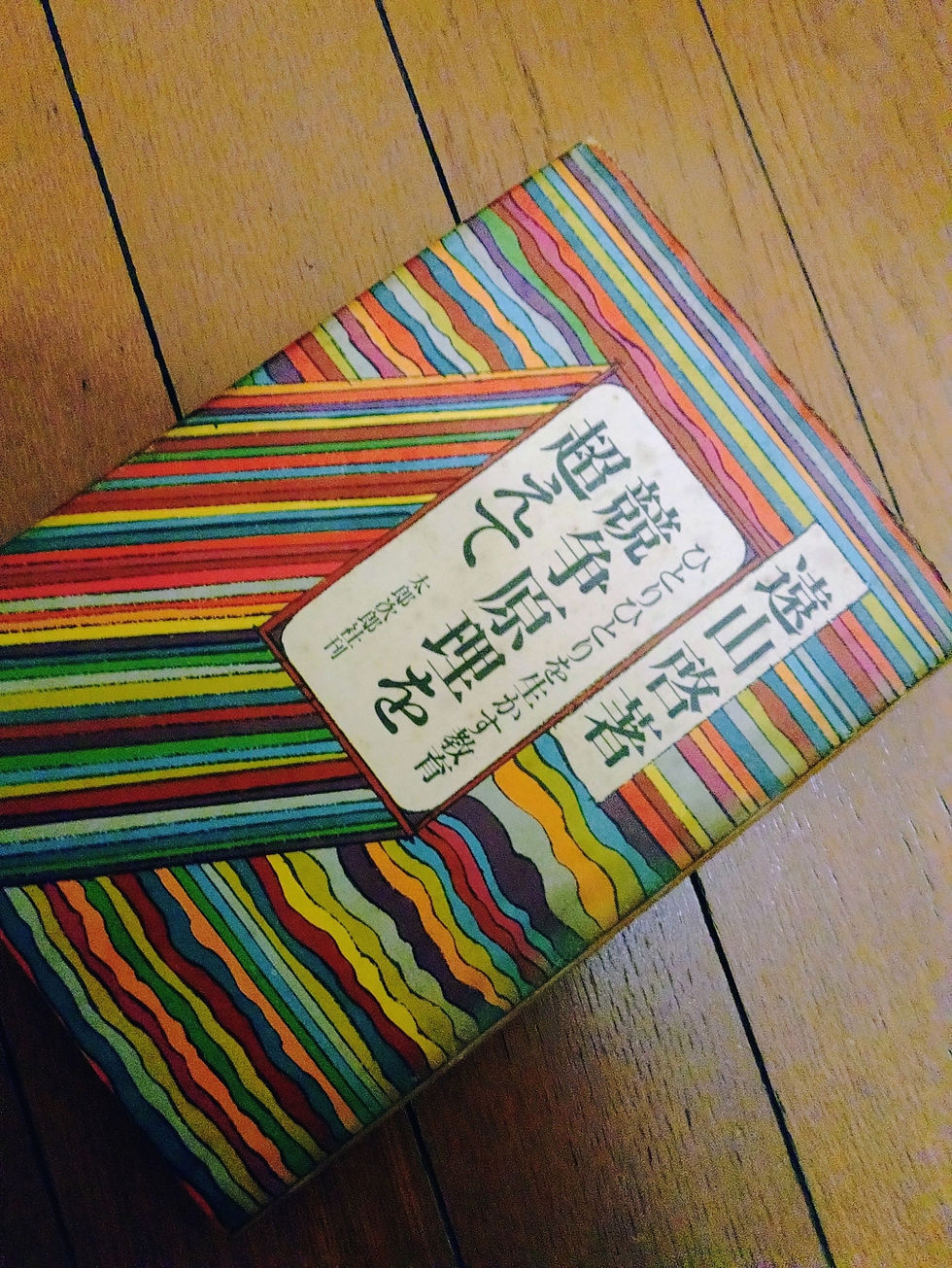

風の丘のキャリアプランのテキストは、世阿弥の『風姿花伝』と『花鏡』。

能の勉強ですかと尋ねられそうだが、あいにく当事業所には能を知る人はいない。

『風姿花伝』『花鏡』を読んだことのある人ならご理解でいただけると思うが、この本は能の奥義がしたためられている書であると同時に、僕たちが人生という困難極まる舞台に立ち続けるための、まさに「生の奥義」が書き留められているのである。

では、世阿弥の言う「生の奥義」ってなんだろう。

僕なりのかんがえでは、自らの花を見い出し、その花をずっと大切に咲かせ続けることにほかならない。そしてその花は、自己満足ではすぐに枯れ、周囲の人々に喜びと幸せをもたらすときにはじめて、美しさを維持し続けるのである。

僕はもともと専門学校の教員なので、キャリアプランはあたりまえのように学生にしてもらっていた。

ただ、こんなふうに良いことしか起こらないことを前提とするプランを作って、何の意味があるのかなという疑問を拭えなかった。

この辺で交通事故、この辺で生活保護を受給する、などという事態がそもそも起こらないことが、暗黙の前提なのである。

むしろ、人生とは予測できないことの連続であり、予測できないことに直面したときに自分を見失わないようにするよう、自分が大切にすべきことを平時から想定し、準備するところに、人生をプランニングするということ意味があるのではないだろうか?

例えば航海における航路の意義とは、まさに海上で発生する様々なアクシデントを前提とするからこそ、成り立つものなのだから。

では、自らの花を見い出すには、どうすればいいのだろう?

世阿弥は、ここで3つのものの見方を示している。

能を演じているのが「私」だとしよう。

「私」の視点で自分をみることを「我見」、お客さんの視点を「離見」、お客さんの視点に立って自分を見ることを「離見の見」という。

世阿弥は「離見の見」を用いて、自分の背中をいつでも見つめることができるよう、稽古をしなければならないと説いた。

確かに僕たちは、自分の見える範囲を飾り付けることは得意だが、むしろ自分からは見ることができない背中こそ、他人からするとその人の存在を最も確かに伝えるものだったりするのである。

世阿弥はつねに、お客さんを幸せにする背中を持てるよう、言葉を尽くしているのだ。

そこで、現在の僕たち。

いま僕たちが上がっている舞台とは、いったいなんだろう。

それは人生という、「生」という名の舞台。

それを眺める人々がいる場所とは、「生」の対極に位置する場所、つまり「死」の世界。

そう、僕たちの生の舞台は、つねに「死」の世界に住まう、「死者」たちの視線に見守られているのである。

そこで、生の舞台で人生を演じている現在の「私」を、死者としての「私」が見つめているという状況を、「離見の見」を用いて設定することにした。

死者としての「私」は、お金や人間関係といった、現世の欲や苦悩に悩まされることはない。

そんな「死者の私」は、さまざまな葛藤のただ中にいる「現在の私」の背中を見つめ、何を感じるのだろう。

死者としての「私」は、現在は「私」の肩に手を置き、いったいどんな言葉をかけてくれるのだろうか?

現在だけではない、10代、20代、30代…の「私」にも。

そして死者の「私」は、そっと現在の「私」にアドバイスしてくれる。

あなたがこれからの人生を生きる上で大切にすべきことって、これだよ、と。

そう、「死者の私」が「現在の私」に贈ってくれた「大切なこと」こそ、世阿弥のいう「生の奥義」としての「花」なのである。

まず、自分の「花」を、自分自身でしっかりと見つめ、それを大切に育て、咲かせ続けることを、人生の優先順位の最高位に置くこと。

ここから風の丘のキャリアプランは始まるのです。

コメント